„Captain, mir wäre es lieber, wenn Sie nicht so mit mir reden würden.“

Die Entscheidung, als neuer Rekrut Ihrem Vorgesetzten die Stirn zu bieten, ist niemals eine Entscheidung, die man leichtfertig treffen sollte. Dies gilt umso mehr, wenn Sie das einzige jüdische Mitglied der deutschen Armee sind und an der Seite von Soldaten arbeiten, die im Zweiten Weltkrieg unter den Nazis kämpften.

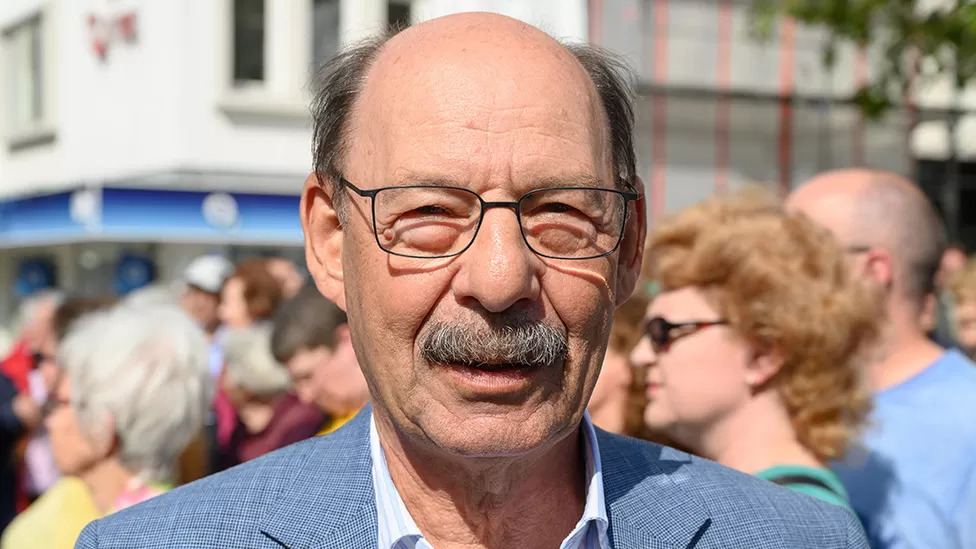

Obwohl Michael Fürst seit Jahrzehnten antisemitische Äußerungen erhalten hat, ist der Schmerz in seiner Erinnerung noch lebendig, erzählt er der Sendung „Heart and Soul“ des BBC World Service.

„So etwas habe ich noch nie gehört, noch nie!“ ruft er.

Der 76-jährige Michael ist Rechtsanwalt und Präsident des Verbandes der Israelitischen Kultusgemeinden Niedersachsen. Sein Büro ist gesäumt von Büchern, die diese beiden Säulen seines Lebens widerspiegeln, sowie von Medaillen und Fotografien.

Michael trat 1966 in die Bundeswehr ein. Er glaubt, dass er der erste Jude war, der dies nach dem Zweiten Weltkrieg tat. Damals war in der Bundesrepublik Deutschland jeder, dessen Familie von den Nationalsozialisten verfolgt worden war, vom Wehrdienst befreit.

Zwei von Michaels Großeltern kamen in den Konzentrationslagern ums Leben, aber Michael wuchs mit einem Gefühl des Stolzes auf seine Identität als Deutscher und Jude auf. Der Militärdienst war etwas, was alle seine Freunde nach dem Schulabschluss taten – und Michael sah keinen Grund, warum er das nicht auch tun sollte.

„Ich war 19 Jahre alt, ich war sehr sportlich und wusste nicht, was ich mit meinem Leben anfangen sollte“, erinnert er sich. „Es gab also nur eine Entscheidung: Ich würde wie alle anderen in die Armee eintreten.“

Andere Juden außerhalb von Michaels unmittelbarem Umfeld fanden es schwierig, seine Wahl zu akzeptieren. „Sie nannten mich den Idioten aus Hannover“, lacht er. „Ein dummer Junge. Und Freunde in den USA sagten zum Beispiel: ‚Wie kannst du zur Armee gehen? Wie kannst du in Deutschland leben?‘

„Es war eine große Entscheidung, ob man mehr Deutscher oder eher Jude ist. Also habe ich beschlossen, Deutscher und Jude zu sein.“

„Ich bin ein Antisemit“

Während seiner zwei Jahre bei der Bundeswehr habe er, abgesehen von den Äußerungen seines Vorgesetzten, keinen Antisemitismus erlebt, sagt Michael. Offensichtlich verunsichert von den Kommentaren vereinbarte Michael am nächsten Tag ein Treffen mit seinem Kapitän und bat darum, in eine andere Gruppe versetzt zu werden.

„Ich freue mich, dass Sie zu mir gekommen sind, Fürst“, sagte der Kapitän. „Ich wollte mit Ihnen sprechen. Ich bin Antisemit. Meine Eltern wurden während der Nazizeit in den Osten Deutschlands geschickt, um dort ihr neues Leben aufzubauen. Und alle Probleme, die wir in dieser Zeit hatten, kamen von den weltweiten Juden.“

Michael erinnert sich mit einem schiefen Lächeln an den Versuch seines Kapitäns, ihn für sich zu gewinnen: „Aber ich habe kein Problem mit dir, Fürst. Wir können gute Freunde sein.“

„Wer heute so redet, wird sofort aus dem Militärdienst geworfen“, sagt Michael. „Aber er kehrte zu seinem alten Bataillon zurück. Ich meldete es dem Oberfeldwebel, der ihn fragte: ‚Ist das wahr?‘ Der Kapitän nickte, die Augen des Sergeanten weiteten sich und sein Gesicht wurde blass. Am nächsten Tag wechselte ich die Gruppe.“

Michael erinnert sich daran, an der Seite von Soldaten gedient zu haben, die ihre Kriegsmedaillen immer noch mit Stolz zur Schau stellten, darunter auch jene mit dem berüchtigten Hakenkreuz. Heutzutage ist die Verwendung solcher Symbole nur in sehr begrenzten Kontexten verboten und wird mit einer Gefängnisstrafe geahndet.

„Diese Soldaten würden sagen, dass sie für Deutschland gekämpft haben, sie haben diese Medaille bekommen und würden nie bereit sein, sie wegzulegen“, sagt er. „Ich hatte kein Problem mit ihnen, und sie hatten kein Problem mit mir als Jude. Aber wir hatten keine Diskussion über Juden. Es war nicht die Zeit, über Antisemitismus zu diskutieren. Das kam später, viel später.“

Michael Fürst und eine Reihe gleichaltriger Juden haben den Weg für den Eintritt in die Bundeswehr geebnet.

Auch diese neue Generation muss ihre Berufswahl beim Militär verteidigen.

Anne, 36, konvertierte als Teenager zum Judentum und besuchte ein jüdisches Gymnasium in Deutschland, das starke Verbindungen zu Israel hatte. Aufgrund von Vorschriften zur Identifizierung dienender Soldaten veröffentlichen wir ihren Nachnamen nicht.

Ihre Entscheidung, im Alter von 15 Jahren Soldatin zu werden, stieß bei ihren Klassenkameraden und Lehrern auf Ungläubigkeit.

„Warum willst du zu denen gehen, die sechs Millionen von uns getötet haben?“ sie fragten sie. Der Schulleiter schlug ihr vor, für das Rote Kreuz zu arbeiten. „Ich habe ihr gesagt, dass ich nicht zu einem Einsatz gehen und ohne Waffe dastehen möchte, um mich selbst und andere zu verteidigen“, sagt sie. „Es fühlte sich nicht so an, als wäre das mein Weg.“

Anne war so entschlossen, sich dem deutschen Militär anzuschließen, dass sie sich über die Gründungsprinzipien der Bundeswehr informierte, um jeder Herausforderung besser gewachsen zu sein. „Die Bundeswehr ist eine Streitmacht, deren Aufgabe es ist, Werte zu verteidigen, die wir als Gesellschaft teilen – den Schutz der Menschenrechte, den Schutz der Verfassung, basierend auf einer freiheitlichen und demokratischen Ordnung“, sagt sie.

„Wenn man versteht, wie diese Werte von den Nazis verletzt wurden, erkennt man, dass ihre Streitkräfte auf einem völlig anderen Fundament aufgebaut waren. Ich war so dankbar, in einer Gesellschaft zu leben, die auf den Prinzipien der modernen deutschen Verfassung basiert, und ich wollte um das zu schützen.

Johannes, ein 24-jähriger Techniker der deutschen Luftwaffe, geht noch einen Schritt weiter. „Es gibt viele Überschneidungen zwischen jüdischen Lehren und den Werten der Bundeswehr“, argumentiert er.

„Zum Beispiel hat in der jüdischen Ethik jeder das Recht auf Selbstverteidigung. Unsere Werte zu verteidigen, die deutsche Verfassung zu verteidigen, das ist Selbstverteidigung. Deshalb ist für mich Jüdin zu sein und Soldat zu sein sehr gut vereinbar.“

Es spiegelt vielleicht wider, wie jüngere Deutsche über die militärische Vergangenheit des Landes denken, dass Johannes nicht einmal daran dachte, dass der Eintritt in die Streitkräfte eine ungewöhnliche Entscheidung für einen Juden sein könnte.

Schätzungen zufolge gibt es heute rund 300 jüdische Militärangehörige, von denen viele Familien nach dem Zerfall der Sowjetunion nach Deutschland kamen.

Und seit zwei Jahren haben jüdische Militärangehörige denselben Zugang zur religiösen Seelsorge wie christliche Soldaten.

Es folgt einer historischen Vereinbarung aus dem Jahr 2019 zwischen dem Zentralrat der Juden in Deutschland und dem Verteidigungsministerium. Innerhalb der Bundeswehr gibt es mittlerweile eine jüdische Seelsorge mit Militärrabbinern, die sich für jüdische Soldaten einsetzen und sich um deren religiöse und spirituelle Belange kümmern.

Das deutsche Militär hatte in der Vergangenheit jüdische Seelsorger, aber die Tradition starb nach dem Ersten Weltkrieg aus und wurde nicht wiederbelebt. Heutige Militärrabbiner bieten auch freiwilligen Kursen für andere Bundeswehrangehörige an, um sich über das Judentum zu informieren.

Zsolt Balla, ein in Ungarn geborener Jude, wurde 2021 als geistlicher Leiter der Seelsorge eingesetzt. Er glaubt, dass der Zeitpunkt seiner Ernennung und die Schaffung des Militärrabbinats einen Wandel in der deutschen Haltung gegenüber Juden widerspiegeln – vielleicht ein Symbol dafür, dass Deutschland mit seiner abscheulichen Vergangenheit rechnet.

„Ich wurde 1979 in Ungarn geboren und erinnere mich noch daran, was es bedeutete, in den 1980er Jahren in einem kommunistischen Land aufzuwachsen“, erklärt er.

„Ich möchte nicht sagen, dass die Geschichte vollständig überschrieben wurde, aber ich habe gesehen, dass es den Menschen nie wirklich gelungen ist, den Missständen und den schrecklichen Tendenzen des Zweiten Weltkriegs und der Shoah [dem Holocaust] so entgegenzutreten, wie es Deutschland getan hat.“

„Vielleicht, nur vielleicht, liegt der Grund für die Vereinbarung zwischen den jüdischen Gemeinden und dem deutschen Verteidigungsministerium darin, dass wir jetzt die historische Distanz erreicht haben, die es uns ermöglicht, nicht von der Vergangenheit paralysiert zu werden.“

Die Geister der Vergangenheit sind jedoch vielerorts noch zu spüren, und das Gespenst des Antisemitismus ist aus dem deutschen Militär noch nicht ganz verschwunden. In den letzten sechs Jahren wurden in Kasernen Nazi-Erinnerungsstücke gefunden, und im Jahr 2020 wurden private Online-Netzwerke entdeckt, die antisemitische Sprache unter Soldaten verbreiteten.

„Ich werde sehr oft zum Thema Antisemitismus gefragt“, sagt Zsolt Balla mit einem müden Lächeln, „und meine Antwort ist, dass wir verstehen müssen, dass in jeder einzelnen Streitmacht – nicht nur in Deutschland – wo Menschen freiwillig reinkommen, Es treibt Menschen von der rechten Seite des politischen Spektrums an. Per Definition.

„Aber für mich bin ich dabei, solange das System sagt: Wir haben ein Problem und wir müssen etwas dagegen tun“, sagt er.

„In meiner Aufgabe geht es darum, Brücken zu bauen. Eine jüdische Seelsorge zu schaffen, ist eine wirklich positive Entwicklung. Als Juden beim Militär haben wir jetzt eine Adresse. Jetzt wissen wir, an wen wir uns wenden können, wenn wir Fragen zum Judentum haben. Viele Leute in der Bundeswehr hatten das.“ Ich habe noch nie einen Juden in Deutschland getroffen, aber jetzt können sie sagen, dass sie es getan haben. Das ist wunderbar.“

Michael Fürst ist skeptisch, dass die Bundeswehr angesichts der relativ geringen Zahl jüdischer Soldaten überhaupt so viele Militärrabbiner braucht – Ziel sei schließlich die Rekrutierung von zehn jüdischen Geistlichen. Er erkennt jedoch an, dass die Schaffung der Seelsorge ein Schritt in die richtige Richtung ist.

„Sicher ist es ein Fortschritt, nicht nur für Juden, sondern auch für andere Religionen“, sagt er.

„Nach meinem Ausscheiden aus der Armee habe ich hart daran gearbeitet, eine starke Verbindung zwischen Juden und der Bundeswehr aufzubauen. Ich war nur Leutnant, aber ich glaube, ich war der General der Juden.“